| ��_��� |

| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |

| �@ �@�Q�O�O�U�D�P�Q�D�R���@������q |

| �y��_�i�����݂�j�_��杁z | |||||

| �@�ޗnj�����s�O�ւP�S�Q�Q�ɁA�䏔�R�i�O�֎R�j���̂��̂����_�́i�_�̎R�j�Ƃ����_�_�Ђ�����B�Ð_���ł́A�_���h��R���u�_�ޔ��i����Ȃсj�R�v�Ɖ]���A�R���̂��̂��邢�͎R���̊ⓙ�X���̂��̂𐒂߂�B���ꂪ�Ð_���̐��Ƃ��]����M�`�Ԃł���B���̗��{�Ƃ��đ�_�i�����݂�j�_�Ђ��n������Ă���B��_�_�Ђ́A�O�֎R�𒆐S�Ƃ��ĂR�T�O�w�N�^�[���i��P�O�O���j�A���ӂ͂P�U������������{��L��ȎВn�����_�ЂƂȂ��Ă���B �@��_�_�Ђ́A�啨���_�A��ȋM�_�A���F���_����Ր_�Ƃ��Ă���B��������o�_�����n�̐_�X�ł���B������X�Ɏ��ʂ���ƁA��Ր_�͑啨���_�ł���A��ȋM�_�A���F���_��z�J���Ă���Ƒ����邱�Ƃ��ł���B�啨���_�Ƒ�ȋM�_�ꎋ����L�q�����邪�A�啨���_�́A���̖���啨����P�ʖ��Ƃ��]���A�_�������ȑO�̑�a�|�͓���т��x�z���Ă����j�M�����̑��Ƃ݂Ȃ��ׂ��ł���A��ȋM�_�͏o�_�����̖���E�卑��̖��Ǝ��ʂ��ׂ��Ǝv����B���F���_�́A���̑卑��̖��Ɨ͂����킹�č��Â��肵���_�ł���B �@�u������̐_�b�l�v�́u�卑�傪�A���}�g�̎O�֎R�{�݉c�v�Ŋm�F�������A������O�A�卑��̖����A�u��͓��̍K����i�����݂��܂����݂��܁j�ł���v�Ɩ����҂ƑΘb���A���}�g�̎O�֎R�ɋ{�����Ă��Ɠ`�����Ă���B �@�䏔�R���O�֎R�Ɩ��t������Ɏ��������N�����̂悤�ɓ`�����Ă���B

�@�Î��L�̐��_�V�c7�N�̏��Ɏ��̂悤�ɋL�q����Ă���B

�@���{���I�ɂ́A�啨��_���`�瑓��S�P�Q�i��܂ƂƂЂ������Ђ߁j�̖��ɐ_�����肵�āA�܂��A�b���̖��Ɍ��ꂽ�_���ɏ]���A�啨��_�̎q�ł����c�c���q�ɑ啨��_���J�点���A�Ƃ���B �@���{���I�̐��_�V�c�P�O�N�X���̏��Ɏ��̂悤�ȁu����`���v���L�q����Ă���B

�@�O�֎R�M�͖��t�W�ɂ������Ό��y����Ă���B�ŏ��ɓo�ꂷ��̂͊��P�̂P�V�A�P�W�Ԃ̉̂ł���B�u�z�c���A�ߍ]���ɉ��鎞�ɍ���́v�Ƃ��āA�P�V�ԂŎ��̂悤�ɉ̂��Ă���B

�@�u��ˉ��̂��Ȃ͂��a�i�����j�ӂ�́v�Ƃ��āA�P�W�Ԕ��̂����̂悤�ɋL����Ă���B

�@���̂P�W�ԉ̂́A�ِ��Ƃ��āu�R�㉭�Ǒ�v�̗ނ��イ�̗тɞH���A�s���ߍ]���ɑJ�����ɁA�O�֎R���䗗�i�݂��Ȃ́j����̂Ȃ�v�̒��ŁA��҂�V�q�V�c�Ƃ���ٓ`������B������ɂ���A��a�̎��_�̍����O�֎R�i���Ă���l���M���悤�B |

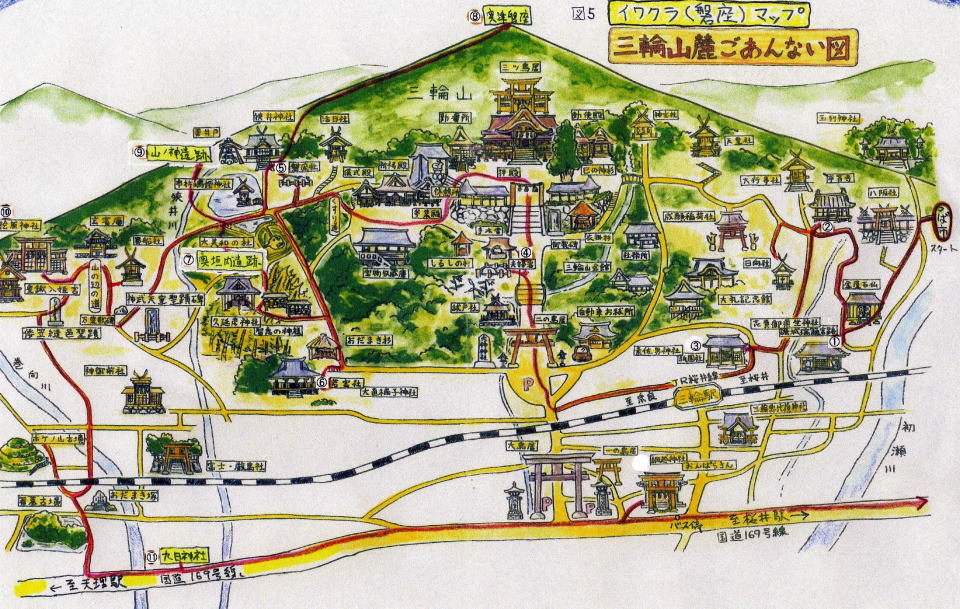

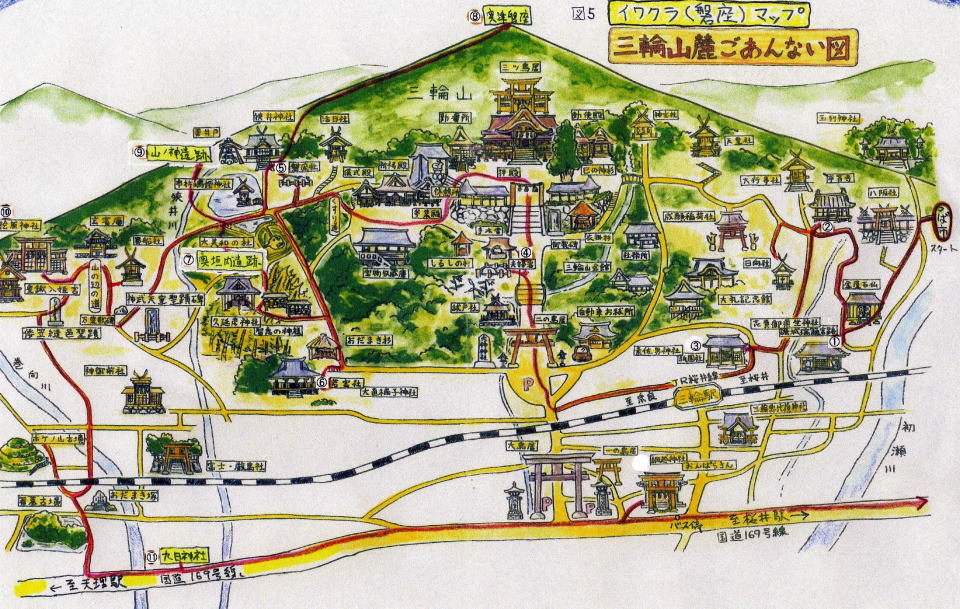

| �y�O�֎R�̃C���N���i�֍��j�߂����z |

|

| �y�O�֎R�̔֍��i���킭��j�M�z | ||

|

�@�u�O�֎R�̃C���N���i�֍��j�߂����v���Q�Ƃ���B �@�@�O�֎R�i�݂��܁j�́A�ޗǖ~�n�̓쓌���Ɉʒu����ޗnj�����s�ɂ���W��467m�A����16km�̂Ȃ��炩�ȉ~���`�̎R�ł���B�O���R�i�݂����܁j�Ƃ������B�����炭�ꕶ������̌Ð_���̐��n�ł���A�O�֎R�͐_�̒�������R�E�_�ޔ��Ƃ���Ă���B�퐶������o�āA���̈�тɎO�։������������݂����ƍl������B�B����Õ��i�͂��͂����ӂ�j��鰎u�`�l�`�L�ڂ̎הn�䍑�̏����ږ�Ă̕�ł͂Ȃ����Ɛ�������Ă���B��a��������̌Õ�����ɂ͂���ƎR�[�n�тɎ��X��200�`300���̑傫�ȌÕ�������A��10��̐��_�V�c�i�s���R�Õ��j�A��12��̌i�s�V�c�i�a�J���R�Õ��j�̗˓��X������B�w�L�I�x�ɂ͑�_�_�Ђ̍Ր_�ł���啨��_�i�ʏ̎O�֖��_�j�̎O�֎R�`�����ڂ����Ă���B �@�O�֎R�̍��J��ՂƂ��ẮA�ӒÔ֍��A���Ô֍��A���Ô֍��Ȃǂ̋��ΌQ�A��_�_�Дq�a���֑̋��n��ՁA�R�m�_��ՁA���_����ՂȂǂ�����B����ɂ͍��{�_�Ђ��J���Ă���B���쎮�_�����ɂ͎�����ЂƂ��Đ_�������_�Ђ��ڂ����Ă���B���̓����_�Ђ́A�Ñ�ɂ͎O�֎R�̒�����J���A���z���J�ɐ[���ւ���Ă����_�Ђł������Ɛ�������Ă���B �@�֍��́A�O�֎R�R���̑��ɂ����ӂɓ_�݂���B�Ð_���ł́A�֍���_���ƐS���A���A����|���A�_����������č��J���s�Ȃ��A����𐒔q���Ă����B�����֍����J�Ɖ]���B�֍��͈�݂̂ňЌ�������Ă�����́A���ΌQ�A�d�Ȃ荇���Ă�����̂Ȃǂ�����B�֍����J�͂U���I�㔼�̎Гa�_���̎n�܂�Ƌ��ɐ��ނ��A�V���I���̗��ߊ��А��̊m���Ƌ��Ɏ����I�ɏI������B���m���ł́A�V���I���ɔ���A�E���I�V���J����I�V���J�ւ̈ڍs���m�F����Ă���B�O�֎R�ɂ����Ă�7���I�O���ɂ́A�֍����J����֑��n�̍��J�ւƈڍs�����Ƃ����B�V���I���͌Õ�����̏I�����ɂ�����A�֍����Õ����Ƃ��������J�ł���Ɖ]���_�ŋ��ʂ���B�]���āu�֍����J�Ƃ́A�Õ�����ȑO�ɍs��ꂽ����J�v�ł���ƒ�`���邱�Ƃ��ł���B �@�u�M�䌧���i�����݂̂������ɂ܂��j�_�Ёi��鐐�ߋ{���j �@�C�Ξցi�j�s����R�̕ӂ̓��ɓ���Ɠ������̋���ȓV�����̋��������B�ڎw���u�M�䌧���_�Ђ͂��̓��ׂɂ���B�u���v�ɂ́A�Ō��łɒz������A���͂���ł߂��炵���Տ�̈ӂ�����B�u�M�䌧���_�Ђ͐���~�̖����X�̒��ɂ��鏬���Ȑ_�ЂŁA�{�a�̉E���ɓ�������P�Ƃ̐Ɠ�k�ɕ��Ԏl�̐�����A��������J���Ă���B���̒n�͎O�ֈ�Ղ̓��[�ɂ���A�_�Ж��ג��ɂ��A�Ր_�͑�ȋM�_�Ƃ���B�w��a�E�I�Ɂ@���@�_�Б厖�T�x�́A���̐_�Ђ����̂悤�ɏЉ�Ă���B

�@�u��`�����Œ��v���q�@�����ɁA�V���Q�N�i730�j�u�uᡌ䌧�v�̋L�ڂ�����B�܂��A�u���쎮�v�_�����ɏ��S�u�u�M�䌧���_�ЁA��A�����V���v�Ƃ݂���B�u���{���I�v�_���V�c2�N2�����ɁA����i���Ƃ����j����錧��Ƃ������Ƃ��݂��A��錧��͐_�Еt�߂𒆐S�Ƃ��āA�̂��̏��i�����̂��݁j�E�鉺�i�����̂����j�S�ɐ��͂������A��a����ƓƎ��̍����W�����Ñ㍋���ł������B�V��12�N�ɘA�ƂȂ�A�u�V����^�v��a���_�ʂɎu�M�A���`�����i�ɂ��͂�Ёj���̑����q���x�i�Ђ��䂫�j���̌���Ƃ���B �@�䌧�_�i�݂������̂��݁j�͓c�̐_�ŁA��a�ł͍��s�䌧�E����䌧�E�\�s�䌧�E�u�M�䌧�E�R�ӌ䌧�E�\�z�䌧�̘Z�̌䌧�_�������ł���B�䌧�_�͑傫�Ȑ�̗���̓c�ނ̒��Ȃǂɂ��Ղ��Ă��邱�Ƃ������B�u�M�䌧���_�Ђ̋����ɂÂ������A���݂̓V�����~���勳��Ɩk�ׂ�̎O�֏��w�Z�̗��~�n����A�ꕶ���y��E�퐶���y��E�Ί���͂��ߐ{�b���y�t��̂ق��ɋ����̒n���ǂ��萻�S�ɊW�̂�����N�\�E�t�C�S�̌��E�ΐ��͑��i�E�ʐ��i�Ȃǂ��o�y���Ă���B���̂��Ƃ���A���̂����肪�c���Ղł͂Ȃ����Ƃ̐�������B���̑�n�͊C��7�`80���̒n�ŁA�l�Êw�ォ����O�ֈ�ՂƂ��ďd�v������Ă���B �@ ������ �@���`�́u�q�B�V�c����10�N�i581�j�������q�����k�肷�邽�߂ɎO�֖��_�ɋF�肵�āA���k�����\��ʊϐ�����F������ŕ��a�F��̎����������đ�O�֎��Ə̂����̂ɂ͂��܂�v�Ƃ���B�������A�w��_�_�Ўj�x�́A�u�����������̊J�R���Ɍc�~�̑������u���Ă����v���Ƃ������ɁA���`��ے肵�A�c�~���J�R�҂Ƃ��Ă���B�w��O�֒��j�x�́A��C���̑��݂��q�ׂĂ��邪�A�j����͂�����Ƃ����L�q�͌Ñ�ɂ͂�����Ȃ��B�c�~�͊��q���㏉���̑m�ŁA��_�_�Ђ̖T��ɐ^���̓���u�O�֕ʏ��v���J���A�������Ɖ��̂��Ă���剾�������������Ɠ`������B�]�ˎ���ɂ́A�^���@�̎��@�ł͂��邪�A�C�������`���Ă����B�������͖����̔p���ʎ߂ɂ���Ĉ�U�p�₷�邪�A����23�N�ɂȂ��Đ������i�������傤���j���͓�����ڂ���A���������̎R��t�߂ɍČ����ꂽ�B���̌�A���a52�N�Ɍ��́u�������v�Ƃ������O�ɖ߂����B �@�ÊG�}������ƁA�p����������ł���t���Ђ̔w��Ɂu���~�i�ق��ӂ�j�v�ƋL���ꂽ���₪����A�����������_��̏h��Ƃ���Ƃ��Ĉӎ�����Ă������Ƃ��킩��B���݂̕������͔p�������i�O�֕ʏ��j�����R���ɂ��邪�A�C�����̗�n�ł����莛�̑n���ȑO�ɔ֍����������Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B�֍��̐��ʂ���́u���~�v��q�ތ`�ƂȂ��Ă���A�ӒÔ֍��Ƃ��Ă͔[���̂䂭���̂ł���B �@�f���j�_�Ёi�L���Ёj �@�������̖k���ɑf���j�_�Ђ��������Ă���B�n���ł͐e���݂����߂āu�L������v�ƌĂ�ł���B�삩��������Q���E���Ɂu���v�܂��́u�v�w��v�ƌĂ��֍��������āA�݂ۖ̂悤�Ȑ��Q�A��k�ɕ���ŃR���N���[�g�̘g���ɔ[�܂��Ă���B����Ɏ�����́A�u�M�䌧���_�Ђɂ�����֍����l�����ŋ����[���B����13�N(1880)�́u��_�_�ЋV���v�̎l����K���i�t�̑�_�Ձj�̍��ɂ́A�u���v�ɂ��Ď��̂悤�ȋL�q������B

�@����������䗅�匠���A�����A���R�K�A�M�\���J���Ă���B�����L���Ђŏt�Ղ̒��S�s���ł���c�A�Ղ��s��ꂽ�Ƃ̌���������B�q�����_���ɖ���˂�̂́A���c���j���̐��ɂ��u���̔N�̖L���肤���߁v�ł���B�܂��A�u�͂����Ёv�́A�[�R�i�[�R�_�j�̂��ƂŁA�[��i�͂���j����͂��̑��̂Ƃ���B �@�v�w��i��_�_�ЎQ�����j �@��_�_�Ђ̓�̒�������Q����i�ނƑ�_�_�Ђ̊K�i��O�̍����ɂ���B�v�w��͕ӒÔ֍��̈�ŁA��������́w�O�֎R�G�}�x������Ɓu���V�i���傤�Ă��j�v�Ə̂��x�M�h�����F��ƋL����Ă���B�����ł͓�̔ւ����ǂ����Y���Ă���̂Łu�v�w��v�Ə̂��u�v�w�~���v�u�q�����v�u�����сv�u�������A�v���ɗ쌱���炽���Ȕ֍��Ƃ��ĐM���W�߂Ă���Ƃ���B�]�ˎ���̊���3�N(1791)�Ҏ[�́w��a�����}��x�ɂ́A�O�֖��_�e���̌ÐՂƂ���A�u�t�E�t�v�Ƃ��ĊG�}�ɕ`����Ă���B�u�v�w��v�Ȃ閽���͊T���Č������v�I�E����I�Ȃ��̂ł���A���Â���̂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������B��_�_�Ёi�����݂킶��j�͎O�֖��_�A�O�_�ЂƂ��Ă�A�啨���_�i�������̂ʂ��̂������݁j���J��B �@���{�_�b�ɋL�����n���̗R�����a����n�n���瑶�݂��闝�R�Ȃǂ���u���{�ŌÂ̐_�Ёv�Ə̂���Ă���B�O�֎R���̂��̂�_�́i�_�̎R�j�Ƃ��Đ��������_�Ђł���A�����ł��{�a���������A�q�a����O�֎R���̂�_�̂Ƃ��ċ�����Ð_���i���n�_���j�̌`�Ԃ��c���Ă���B���R�𐒔q����A�j�~�Y���̓��F���F�߂��邽�߁A�O�֎R�M�͓ꕶ���퐶�ɂ܂ők��Ƒz������Ă���B�q�a���ɂ���O�c�����́A���_�����O�c����c�ɑg�ݍ��킹�����قȌ`���̂��̂ł���B��_�_�Ђ̋����ɂ͕����ɂ�����A��_�_�Г`���̐_��̑��A�R�̐_���J��ՁE���_�����J��ցE�֑��n���̏o�y�i���W������Ă���B�@�@ �@�֍��_�� �@�֍��_�Ђ͑�_�_�Ђ���u�����蓹�v�i�R���̓��j��ʂ��ċ���_�ЂɌ������r���́A����_�Ђ̂�����O�ɂ���B���F���_�i�����ȂЂ��ȁj���J��ӒÔ֍��̑�\�i�ł���B�ӒÔ֍����J�鏭�F���_�ɂ��Ắu��O�֎Њ����v�Ɂu��_���鏑�v�����p���āA�u�ӂ��{�́E�E�E�_�a�����֍�����B�ӂ��֍��Ə̂��B���F�����Ȃ�B���J�V�c�̌䐢�E�_���Ɉ˂��ΌN�V�����J���v�Ƃ���B���̕ӒÔ֍��ɂ��Ắu��������v�ł́A�u���J�V�c���唺������A�ɒ����ē��_�Ђɕ�������Ă܂�A�c�q�����̋V���ȂċF�������߂�ꋋ�������A��_���{�\���i���P�j�ɜ߂��i���Q�j�A��_�̘a���Ƌ��ɏ��F�������h�Ղ�������Ƃ𐿂��A����Ƃ��ɓV�Ó��k�i�Ђ��j�̐��邱�ƂȂ��c�������A�l�����ς��v�Ɛ������A���S�����������Ɠ`���Ă���A���V�c�̌��N�~�\�����K�̓��ɁA���𗧂ċN���Đ��Ղ��ꂽ�̂��N���Ƃ��Ă���B �@���F���_ �́A�퐢���i�Ƃ���̂��Ɂj����i����j�Ɏ�������_�Ɖ̂��A���s�i���킪��j�ɒe����ĒW���i���킵�܁j���퐢���Ɏ������Ƃ������B�܂��K�K�C���̏M�ɏ��A��i���j���邢���[�]�i�������j�i�~�\�T�U�C�j�̔�𒅂ĊC����o�_�̔��ۍ�Ɋ�蒅�����Ɛ������̂ŁA���̐_�͏퐢����苎�����鏬���Ȑ_�ł��������Ƃ��킩��B����ɂ��̐_�́A�����̏ꍇ�A������̐_�Ƃ��đ�ȋM�_�i�����Ȃނ��̂��݁j�i�卑�喽�j�ƕ��̂���邪�A���̖{���͈���ȗ��̍���ł������ƍl����ׂ��ł��낤�B�����_�E�_�Y�����_�i���݂ނ��т̂��݁j�̎q�Ƃ���A�c�̐_�̈ĎR�q�i�������j�i�v�����Ái�����т��j�ɖ��𖾂炩�ɂ����b�����̖{���ƊW������B��ȋM�_�́A���̏퐢�̍���ƍ��̂��č�����ɐ�������B �@��{�Ёi�咼�H�q�_�Ёj �@����_�БO�̏\���H�𐼂�5��������Ǝ�{�Ђ��������Ă���B�Ր_�咼�H�q�i���������˂��j�͑�c�c���q�Ƃ�������A�啨��_�̎q���Ƃ����B�L�I�_�b�ɂ�����`���I�Ȑl���ŁA�O�N�̑c�_�Ƃ����B��10���M�_�V�c�̌��ɁA�u�a���嗬�s���đ����̖������B�V�c���傢�ɏD�������Ă����Ƃ��A�����ɑ啨��_�����ꂽ�B�킪���E��c�c���q�����Ď����J�点��ΓV���͕��炬�Ȃ�ƌ������B�����œV�c�́A��������ٌ����W�ŒT���o���A��c�c���q��_��Ƃ��āA�O�ւ̑�_�i�啨��_�j���ւ��J�����Ƃ���A�u�a�͒��܂�A�V���͑ו��ɂȂ����Ƃ���B �@��{�Ђ͖����̐_�������܂ł͐_�{���̑��֎��i��������j�ł������B�����Ɍ�a�����Ђ̔֍�������A����ɂ܂�鎟�̂悤�ȕ��ꂪ�c����Ă���B�u�O�֑喾�_���N�v�ɂ��A���֎��͐��m�V�c99�N�̑��n�ɂ�����A���ꌴ��[���̖��ɎO�ւ̖��_���ʂ��A�_�q�B���̑�[���������̏Z�މƂ��A�������ɂ��肩�����̂��A���̑��֎��̎n�߂��Ƃ����̂ł���B�Ƃ��낪�A���̐_�q�͐���Ď����ڂɕ��S�����A���̌�́A����������������������̓����d�˂邤���A������A�߂����̂��܂�@���̐̏�ɋ����炵�Ă���ƁA�ˑR�A�O�֖��_�������āA��̌`����^���������̂ł悤�₭�߂��݂�����A���ꂩ��͕��Ȃ�_�̂��܂���{�Ђւ��Q�肷��̂�B��̈Ԃ߂Ƃ��ĕ�炵�Ă����B�\�̐܁A���֎��̎����̈ꎺ�ɕ��Ă������܂܂łӂ����юp�������Ȃ��Ȃ����B�̂��ɐ������q����Q�w�ɂȂ�A��˂��J�����ƁA�������\��ʊω���F���ɐ��g���肳��Ă����Ƃ����b�ł���B�Ȃ������ɂ́A�����̌�_�Ղ̎��Ɏ�{�Ђ̏�ɂ���v���F�_�Ђɐ_�a�������鍕���ۂ��ה̂悤�ȁu�_�a�i�݂������j�v�����邪�A�O�q�̂悤�ɔ֍��ł͂Ȃ��B �@���_���i���������Ɓj���J��ցi����a�̓m�j �@��{�Ђ�����Ɨ������������Ԃ��ƁA�v���F�i�����т��j�_�Ђ̒���������R�Ɍ������ĎQ�����̂тĂ���B�Ր_�̋v���F�_�́A�卑��_�ɏ��F�����̐_�����������_�ł���A�w�Î��L�x�ɂ́u���͂��邩�˂ǓV���̎����A�s�i���Ƃ��Ɓj�ɒm���_�v�ƋL����Ă���q�b�̐_�ł���B�v���F�_�Ђ̋������猩���a�O�R�͐�i�ł���B�{�a�E���ɂ͎O�֎R�̗y�q��������B���_�����J��ւ̔֍��́A�u����a�̓m�v�Ə̂���R�̕ӂ̓������̌����ɂ���B���_�����J��ւ̔֍��́A���@�����̂��̂Ƃ͂܂������ʕ��̋L�O��I�Ȃ��̂ł���B���_�����J��ւ̔��������̊T�v���ȉ��ɏЉ��B �@1965�N�ɖ��ԋƎ҂ɂ�鉷��n�J���ɂ���āA�����Ȃ̓���Ղ��핽�������A�����̍��J�╨���������ꂽ�B������V���̏Љ�ɂ��ƁA�����̋����W�����Ă����n�_�ɏd�@����ꂽ�Ƃ���A���̓����ɐڂ��āA����������y���ɐ�������ԂŐ{�b��̑��P���o�y�����B���̒��ɁA�{�b��̔t�E���t�E����قȂǏ\���_�����ʂ̊��ΐ��P�ʂƂƂ��Ɏ��߂��Ă����Ƃ����B�܂��t�߂ɂ͊��ΐ��L�E�~��y�t��̔j�Ђ���ʂɎU�����Ă����Ƃ̂��Ƃł���A���݁i����a�̓m�j�ɕ�������Ă���悤�Ȕ֍����Ƃ��Ȃ����J��Ղł������ƍl������B���̈�Ղŏo�y�����Ƃ����{�b����݂�ƁA���̎�̂�5���I�㔼�`6���I�����ɂ��邪�A����4���I���`5���I�O���̓y�t���V���n�����y�킪�܂܂�Ă���B�܂������Ȃł��ɋʐ��Njʂ�d�ʐ����ʂ��̏W����Ă��邱�Ƃ��l����ƁA���̋����Ȃ̂��L���͌��ł́A4���I�㔼�`6���I�O���̊ԁA�J��Ԃ��֍����J��_�}�c�����s�Ȃ��A�Պ���܂Ƃ߂Ė��[�����l�q������������B �@���Ô֍��i�O�֎R�R���j �@�O�֎R�ւ̓o����͋���_�Ћ����ɂ���A�o�q�͋���_�Ђɐ\�����ށB���Ô֍��͎R���̍��{�_�Ђ̓��ɂ���A�������o���Ă������Q���Ԃŏ\���ł���B�o�q����������8���������Ə����ȒJ�삪����A���̖T�ɕӒÔ֍��炵�����̂��������Ă���B��������J��ɉ�����10���������Ɓu�O���̑�v�ƌĂ��s�ꂪ����B���̍s�ꂩ������Ɏ���10���������ƒ��Ô֍��ɒB����B���Ô֍��́A�Q���Ȃ��Ă��čL���G���A�����A��ň͂��Ă���B���Ô֍��͔֍��Ɛ��̋����Z�b�g�ɂȂ����Ñ���J�̎p�����Ă���B��������20�����o��ƍ��m�{�_�Ђ��������Ă���B�w��_�_�Ќ�R�����L�x�ɂ��A�O�֎R�̂��������ɂ��鍂�m�{�͐_�a�Ȃ��_������B�卑��_���̐��ɍ~�苋�����̐���_�̂Ƃ���Ƃ���A�����_�r�̂Ȃ��Ɂu�␙�i�C���L�j�v�̌ꂪ������B�_�͂��̐��ɍ~�Ղ��ւɍ������̂ł��낤�B�ڎw�����Ô֍��͂������瓌��100m(1~2��)�̋����ɂ���B�R����~�肽��A����_�Ђ̌�_�������������čA�����邨�����B�ØI�ł���B �@�O�֎R�ɂ́A���Ô֍��E���Ô֍��E�ӒÔ֍��̎O�̔֍�������ƌ����邪�A���ۂ͂��̎O�ɂƂǂ܂�Ȃ��B�O�֎R�̔֍����z�}���݂�ƁA���ɑ����̔֍����_�݂��Ă��邱�Ƃ��킩��B���������z�}�ɓ_�ŕ\���ꂽ�֍��͌Q�ƂȂ��đ��݂��Ă���ꍇ�������Ƃ�����B���̂悤�ȑ����̔֍����A���鎞��Ăɐ��������Ƃ͐M���ɂ����B��͂蒷�����j�̒��Ŕ֍��̐��������Ă������̂ł��낤�B �@���Ô֍��A���Ô֍��A�ӒÔ֍��̌Ăѕ����������痈���̂��B�u���Áv�͕��ʁu�I�N�c�v�Ɠǂ܂�邪�A���́u�I�L�c�v�Ɠǂނ̂������ł���B�Î��L�̌������ɂ��A�u���v�́u���v�Ɠ��ꌹ�Ƃ����B�u�Áv�́A�u�`�v�ł���G���A���������̂Ɖ��߂ł���B�u�ӒÁv�͊ݕӂ��w���B�O�֎R�̉��Ô֍��E���Ô֍��E�ӒÔ֍��͏@����Ђ̉��Ë{�E���Ë{�E�ӒË{�ƑΉ����Ă���B�w��_�_�Ќ�R�����L�x�ɂ��A�啨���_�͐_���艜�Ô֍��ɒ����A��ȋM���͍l���V�c�̌��ɒ��Ô֍��ɒ����A���F�����͐��J�V�c�̌��ɕӒÔ֍��ɒ����B�����������O�c�ɑ���āA�O�����ւ����Ƃ���B�i�Q�l�@�V�c���ʔN�@��5��l���V�c�@�I���O475�N�@��22�㐴�J�V�c�@480�N�j�B �@�啨��i�������̂ʂ��j�́A���{�_�b�ɓo�ꂷ��_�A��_�_�Ђ̍Ր_�B�Î��L�ɂ��A�卑��_�ƂƂ��ɍ�������s���Ă������F���_���퐢�̍�����A�卑��_�����ꂩ��ǂ�����Ă��̍����čs���Ηǂ��̂��Ǝv���Y��ł������ɁA�C�̌�����������P���Ă���Ă���_���\��A��a���̎O�֎R�Ɏ������Ղ�悤�]�܂ꂽ�B�卑�傪�u���Ȃ��͂ǂȂ��ł����H�v�ƕ����Ɓu��͓��̍K���i�����݂��܁j��i�����݂��܁j�Ȃ�v�Ɠ������Ƃ����B���{���I�̈ꏑ�ł͑卑��_�̕ʖ��Ƃ��Ă���A��_�_�Ђ̗R���ł́A�卑��_������̘a���i�ɂ��݂��܁j��啨��_�Ƃ����J�����Ƃ���B �@���Ô֍��͒��a�l�\�����[�g���A�Z�a�\�����[�g���̑ȉ~�`�������A����1���[�g���ȉ��̏��Ԃ�̊₪����ɑ����W�܂�����Q��ł���B��Q��͖����̋؏�̗�̂悤�ɂ������邪�A�l�ׂ̉�݂̗L���͕s���ł���B�������قړ�k�ɒu���A��[�ɏ����Ȕq�������A��̂�����ꂽ��̑O�ɐ݂����Ă���B �@ �@���i�������j���R�ƒm�����͗��ӂ邩�Ȃ݂Ȃ�Ȃ��Ɂi���t�W�@��7-1331�j �@�O�֎R�̎R���ɂ͑��z�M�ɂ������Ƃ�����_�_�Ђ̐ێЂł��鍂�{�_�Ёi�����݂̂�j������B���{�_�Ђ͎O�֎R�̒���A�����鍂���i�����݂̂ˁj�i���邢�͐_���Ƃ������j�ɒ����A��Ր_�͑啨��_�̌�q�A������q�_�ł���B�{�a�͏����Ȓr�̒��ɂ���A�×��A��鯂̎��ɂ͋����̎��q���o�q���A�~�J���F����Ȃ炸�쌱����Ƃ���Ă���B����́w���{��ًL�x�ɂ��o�Ă���J���x�z���闳�_�M�������p����Ă���Ƃ����邪�A�����ł���鯎��͐_�E�Q�Ă̏�A�o�q���ċF�J�Ղ������Ȃ��Ƃ�������B�܂����U�̝����Ձi�ɂ傤�ǂ������j�ɂ��������đ�A���ɂ͐_�E���o�q���A��_�Δq�Ղ̋V�����̎Ђōs�Ȃ���B�O�֎R�ł͈�N�̂Ȃ��ő��z�̐����������Ƃ��キ�Ȃ�~���̓��ɁA�i�Վ҂��R���ɓo��A�֍��ɑ��z�_�̈˂��Ƃ��Ă̓������͂��ߋʗށE����ށE�y��ɓ��ꂽ�����Ȃǂ������A���i�Ђނ����j�ɏ��鑾�z�Ɍ������ė�q�����B�u�����i�Ђނ��j�v�Ƃ́A���i���z�j�Ɍ����A���Ɍ������Ƃ������̈Ӗ��ł���A���z�i���̐_�j�Ɍ������Ĕq�ނƂ��A���z�����铌�i�Ђނ����j�̕��Ɍ����Ĕq�ނƂ������z���J�������Ȃ��Ă������Ƃ��������Ă���B���߂ł��傤�B �@�R�m�_���J��� �@�O�֎R�̍��J��m���ŋɂ߂ċM�d�Ȉ�Ղł���A�╨�̈ꕔ�͑�_�_�Ђ̋����ɂ�������ɂɓW������Ă���B���A�R�̐_���J��Ղ̔֍��́A���_�����J��ւƓ��l�ɔ��@�����̂��̂Ƃ͂܂������ʕ��̋L�O��I�Ȃ��̂ł��邱�Ƃɗ��ӂ������B �@�O�֎R�͐_�̎R�ł��邽�ߊ�{�I�Ɋw�p�������ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��邪�A�����͂��܂��ܖ��L�n�ƂȂ��Ă������߁A�ڂ����������ꂽ�B�R�m�_���J��Ղ́A����_�Ђ̓��k�A�����̏㗬�ɂ�����O�֎R�[�ɂ���B���̊T�v���P�T�A����ȉ��ɏЉ��B�吳�V�N�i1918�j�A�~�J���R�J���̂��߂ɁA�I�o���Ă������������Ƃ��Ă��̎��͂��@��i���ʁA�������ꂽ�B���Αg�́A��1.8�~1.2���̕��ʒ����`�̔����i�͂�ꂢ����j�𒆐S�ɂ��āA5�̐���������͂ޏ�ԂŌ�����A�Αg�̉��ɂ͊���~���߂Ēn�ł߂����Ă����B�╨�͐̎��͂�蔭������A���ɂ́A�y�t�횮�i�͂����ځj�̓��Ɋ��ΐ��P�ʂ������ꂽ��Ԃŏo�y�������̂�����Ƃ����B�c�O�Ȃ���A�������猧�̒����܂ł�3�P���Ԃɋ�����������A���@���Ă��܂����A���@���ꂽ�╨�������ʂ̈╨�����[����Ă������Ƃ��m����B �@5���I���������Ƃ�����L�̍��J�╨�̕ω��́A�Y�����̈ɐ��J�{�ɂ�郄�}�g�����̑��z�_����y���̔_�k�_�ւ̉�A�ɂ��\�����l������B �@�w���_�Ёi�`�}�D�W�j �@��_�_�Ђ̐ێЂł���w���_�Ђ́A��10�㐒�_�V�c�̌��ɁA�͂��߂čc�c�V�Ƒ�_�i���@���j���{������ڂ����J��A�c���L�L���P��������ꂽ�`�}�D�W�̐_�ւƂ����B���̂��߁u���ɐ��v�̕ʏ̂��c��B��������̂��̂Ƃ�����Ð}�i�����P�Q�j���Ђ炭�ƁA�O�֎R�̒��ł��A�w�����Ƃ�������w�i�ɂ��A�{�a��݂����ɖ{�ЂƓ��l�A�O�c�����E�q�a���\���A�Βd���݂����Ă���A���̑O�����E�ɂ킩��Ė��Ђ��J���A�䋟���i��������j�Ȃǂ�����B��m����������A����ɂ͈�m�����܂ł��A�{�Ј�m�����Ɠ�����A��ÊX���߂��Ɍ����Ă������Ƃ�������Ă���B���̂��Ƃ���A�×�����_�_�Ђ̐ێЂ̒��ł��Ƃ�킯�d�v�Ȑ_�Ђł��邱�Ƃ��킩��B�܂��A�w���_�Ђ͓����ЂƂ�������A�O�֎R�̒����Ɠ��R�̗[����y�q���鑾�z���J�ł���A���ꂪ�V�Ƒ�_�̐M�ɂȂ��������̂Ǝv����B �@�w���_�Ђ́A�{�ЂƓ������{�a���Ȃ��A�O�c������ʂ��āu�_�߁i�Ђ��났�j�E�֍��v��q�ތÑ���J�����̂܂c���Ă���B�]�˖������r��Ă����Г����A���a40�N�_�{�̋��͂ĎO�c�������������A���_��݂��ËV�ɕ������̂�����̎p�ł���B�w���_�Ђ���O�֎R�R���̊Ԃ�8�Q�̔֍����A�Ȃ��Ă���A�w���֍����ƌĂ��B����͑�_�_�Ђɂ�����q�a���֍����ƌĂ�A�q�a������R���̊ԂɂU�Q�̔֍�������B���́A�R�m�_���J��Ղ̈╨�̕ω��Ɖ��m���̔֍����J�̕ϑJ����A6���I�����ɁA�w���֍�������q�a���֍����ւƁA���J�̒��S���ړ������Ɛ��肵���B����́A�ɐ��J�{���_�@�Ƃ�����_�_�Бn���̎����Ɉ�v����B �@����_�Ёi���Ð_�Ёj �@�w���_�Ђ������_�Ђւ̓��ɂ̓z�P�m�R�Õ��E����Õ����̗L���ȌÕ�������̂ŁA���Ԃ������Ί���Ă䂫�����B�L�L���P���̕�Ƃ̓`�����c��z�P�m�R�Õ��͂̂ǂ��ȕ��i���y���߂�B�܂��A�ږ�Ă̕�Ƃ̐������锢��Õ��͒r������̒��߂��f���炵���B �@����_�Ђ͋���i���ɂ��A�����j�܂��͍��Ái���ɂj�ƌĂ�鏬���Ȑ_�Ђł���B�u���Áv�ƌ����A���łɒʂ��Ă�������Õ��̎�O�ɂ���_�Ђ����Ð_�Ђł������B���Ð_�Ёi�����j�t�߂́A���J��Ղł���B�łƔ����̓�̍��Ð_�Ђ́A�Z���������Ő[���W�ɂ���B���Ð_�Ёi�����j�ɂ�������ɂ͎��̂悤�Ȑ������Ȃ���Ă���B �����Ð_�Ђ́A�×����u�n��̐X�v�Ƃ����A�V�Ƒ�_�̌�q�_�ܒ����Ր_�Ƃ��Ă��܂��B���̒j�_�ܒ��́A�u�L�I��_�b�ɂ��ƁA�fᵖ����V�Ƒ�_�ƓV�̈��͂𒆂ɂ͂���Ő���������Ƃ��A�V�Ƒ�_�̋ʂ��Ƃ��Đ���o���_�ł���܂��B ���Ȃ݂ɓZ���쉺���̎ł̍��Ð_�Ёi����_�Ёj�ɂ́A�fᵖ��̌����Ƃ��Ă��܂ꂽ���Ó��䔄�A�s�n���䔄�A����Ô䔄�̎O���_�����K���Ă��܂��B ���̔����ƎłŁA�_�̎R�O�֎R�𐅌��Ƃ���Z������͂��݁A��_�̐���ɂ���Đ���o���_�����ꂼ��Ր_�Ƃ��Ă��邱�ƂɁA�Ñ�_�b�`���̌��i������v�������܂��B �܂��A�V�Ƒ�_�̍��J�ɕ��L�L���P���͐��_�V�c�̍c���ŁA���̕揊�����Ð_�З��̃z�P�m�R�Õ��ł���Ƃ����`�����n���ɓ`����Ă��܂��B�i�z�P�m�R�Õ��͍��Ð_�Ђ���k���ʼn���4���j�@����Ђɂ́A�����K�i�z�j�ƃ��i�i�A�j�̔֍��i�����Q�j�������ɕ���Œ������Ă���B�ޗnj��̔��_�Ђɂ́A����Ɏ����삵�����̉A�z������B ����Ђ́A�k�ɔ���Õ��A���ɎO�֎R�A���ɓ��R�߂邱�Ƃ��ł�����ʂȒn�i���j�ł��邽�߁A���̐_�Ђ̌Ñ�j�ɂ�����d�v�����w�E����Ă���B �@�O�֎R�E����E���R�́A�u���z�̓��v���\�����邱�ƂŒm���Ă���B�u���z�̓��v�i�����Q�Q�j�́A������O�������������ɐ��̍{����W�H���̈ɐ��̐X�Ɏ���k��34�x32���̓����̍��J���ŁA���̐���ɂ͓_�X�Ɛ_�ޔ��R��֍������݂��A���z�_�Ƃ��]����V�Ƒ�_�ɊW����_�Ђ���������ł���B���̂��Ƃ���A���̓������́u���z�̓��v�Ɩ��t����ꂽ�B�����郌�C���C��(leyline)�ł���B�y��������̐_�ЂƐ_�ޔ��R�z�@�m���n�ɐ��i�{�j���O�֎R���w���_�Ё����Ð_�Ё�����(�`�瑓��S�P�P���̕�) �����R���咹�_�Ё��W�H��(�ɐ��̐X) �m���n |

| �y�R�ӂ̓��l�z | |

�@�u����l�������e�v��]�ڂ���B

|

| �y�������l�z | |

�@�u�������̓y�n����� �c�f�֒f�̒n���` ����A�����v��]�ڂ���B

|

�@�u���{�_�b�Ɍ�����{�����l�v��]�ڂ���B

|